荻窪地域史講座2024開講中!

荻窪loverのみなさん、お集まりください。2023年度に引き続き、今年も荻窪の地域史深掘りを楽しみましょう。路地から路地へ、暗渠の蓋を踏み締め、荻窪の謎を解き明かして行きます。今年度は荻窪のまちをくまなく歩き回ります。

1回だけの参加も歓迎です。

当初、半年の予定でしたが、後期(10月〜3月)も継続します。

途中参加も大歓迎です。(2024年10月13日)

2024年4月13日

第1回荻窪地域史講座2024

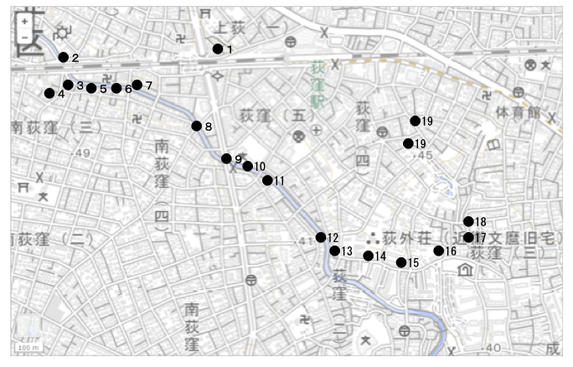

荻窪の旧道・高井戸道を歩く

主催:すぎなみ文化協会

1 高井戸道起点 大踏切

明治大正時代の地誌を記録編纂した『東京府豊多摩郡誌』(大正5年・1916)の「井荻村」の項に

「高井戸道 青梅街道大字下荻窪地内荻窪停車場の東方より起り、忍川橋を渡り、南進して高井戸村に入り、甲州街道に合す、延長一里余」

と記されている。

2 旧高井戸道起点

3 旧高井戸道の名残り

4 成田道分岐

5 天理教会

6 荻窪高校周辺

7 不動堂旧在地

『新編武蔵風土記稿』(1830年完成)「多磨郡 野方領 下荻窪村」の項に

「不動堂 除地168坪 村の東北の方にあり 不動と云う文字を梵字もてえりし石標あり 今は堂を廃せり」とある。

8 忍川橋旧在地

9 仲丸金物店

10 川南マーケット

11 春日道分岐

12 交番、郵便局、火の見櫓

近くに住んでいた与謝野晶子が

半鐘の立つたかさにて雲雀鳴く荻窪町のうらを歩めば

と歌った。(昭和8年『冬柏』)

13 不動堂

大正末ごろの区画整理の際、川北から移された石標を安置。移転当初は簡素な屋根が架けられただけであったが、昭和52年(1977)信者から浄財を募り現在のお堂が再建された。

14 中道寺

15 区画整理跡と界堀

界堀は江戸時代、下荻窪村と田端村の境界線上を流れていた水路。

16 高井戸東4丁目 高井戸境 新田街道 流路変更

2024年5月11日

第2回荻窪地域史講座2024

荻窪の水系・善福寺川と天水田んぼを歩く

主催:すぎなみ文化協会

1 桶屋田んぼ

2 ガード下の橋場

3 池

4 穴稲荷

5 善福寺川の水

6 生痕化石

7 岩井さんの森

8 界橋

9 三軒屋の堰

10 桃2小の白旗桜

桃2小爆撃跡

11 忍川橋旧在地

12 春日橋

13 田端の堰

14 荻外荘の池

15 山田別荘

16 角川庭園

17 天水田んぼ

18 馬頭観音

19 天水池

天水池B

天水池A

第3回荻窪地域史講座 2024年6月8日

まち歩き 荻窪駅周辺の発展の跡をたどる

主催 すぎなみ文化協会

1 すずらん通り商店会の運動

2 いづみ工芸店

3 平野哲五郎別荘跡 荻窪税務署

4 渡辺錠太郎邸跡 2・26事件現場

5 光明院南遺跡F地点

6 光明院

7 白山神社

8 鈴木信太郎(画家)棟方志功(版画家)旧宅跡

9 追分(千川用水分水分水口)

10 観音おんだし

11 荻窪駅北口

12 大踏切

13 都築脚気研究所

14 陸橋

15 中田村右衛門旧宅

中田村右衛門は代々、江戸時代の下荻窪村の名主を務めた。敷地内には武家長屋門、明治天皇御小休所、庚申塚が残る。

16 荻窪電話局

17 中野銀行 郵便局 西武電車(のちの都電)荻窪停留場 公衆便所

第4回荻窪地域史講座 2024年7月13日

まち歩き 荻窪駅北口文化人の跡を巡る

主催 すぎなみ文化協会

1 鈴木信太郎 1895〜1989(明治28年〜平成元年)

洋画家。昭和5年、八王子から荻窪の白山神社の近くに移り住んだ。西荻窪こけし屋のフランス人形の包装紙が今も親しまれている。

1 棟方志功 1903〜1975(明治36年〜昭和50年)

ベネチア・ビエンナーレで国際版画大賞を受賞するなどし「世界のムナカタ」と呼ばれた。荻窪には昭和26年、鈴木信太郎の転居後のアトリエに富山県から移り住んだ

2 津田青楓 1880〜1978(明治13年〜昭和53年)

洋画家・日本画家。昭和5年、京都から上京し、天沼にあった前田寛治没後のアトリエに津田青楓画塾を開いた。

2 太宰治 1909〜1948(明治42年~昭和23年)小説家。井伏鱒二を師と仰ぎ、昭和8年から13年(満23歳から29歳)にかけて天沼周辺の5ヶ所に移り住んだ。

3 伊馬春部 1908〜1984(明治41年~昭和59年)

劇作家。新宿にあった軽演劇場ムーラン・ルージュで脚本を担当し人気を博した。昭和7年から16年まで天沼に住んだ。

4 徳川夢声 1894〜1971(明治27年〜昭和46年)

漫談家、作家、俳優などとして幅広く活躍した。荻窪駅近くに昭和2年に移り住み、終生暮らした。

5 河盛好蔵 1902〜2000(明治35年~平成12年)

フランス文学者・評論家。フランス文化論、人生論、随筆など幅広い分野で活躍。文化勲章受賞。昭和9年から清水に、昭和15年から天沼に住む。

6 上林暁 1902〜1980(明治35年~昭和55年)

戦後を代表する私小説作家。戦後脳溢血で右手両足が不自由となるが、妹の献身的な介護で創作を続けた。天沼に昭和11年から住んだ。

7 鳴海要吉 1883〜1959(明治16年~昭和34年)

口語歌運動の先駆者の一人として知られ、口語歌誌『新緑』を主宰した。昭和24年天沼に移り住み自宅を「和日庵」と名付け、晩年の10年間を過ごした。

8 角川源義 1917〜1975(大正6年〜昭和50年)

出版人・俳人・国文学研究者。戦後角川書店を創立し、角川文庫を創刊した。結婚後天沼に住み、昭和30年、西田町の新居(現・角川庭園)に移った。

9 橋本明治 1904〜1991(明治37年〜平成3年)

日本画家。新文展で特選を受け戦後は日展で活躍した。肉太の線描による独特の「橋本様式」を確立し、昭和49年、文化勲章。天沼に昭和29年より住んだ。

10 藤原審爾 1921〜1984(大正10年~昭和59年)

小説家。大衆文学の分野に進み、「罪な女」などで直木賞を受賞した。昭和37年から天沼に住んだ。

11 草川信 1893〜1948(明治26年〜昭和23年)

作曲家。童話・童謡の雑誌『赤い鳥』に次々と作品を発表した。代表曲は「夕焼け小焼け」「ゆりかごの歌」などがある。天沼に昭和6年から住んだ。

12 前田寛治 1896〜1930(明治29年〜昭和5年)

洋画家。昭和3年、天沼に「前田写実研究所」を設立した。天沼に住んでわずか1年で病を得、東京帝大付属病院に入院し翌年亡くなった。

13 木山捷平 1904〜1968(明治37年〜昭和43年)

小説家。代表作は「耳学問」「大陸の細道」など。昭和27年に5ヶ月間ほど、天沼の荻窪荘(現・都営天沼2丁目アパート)に住んだ。

14 三好達治 1900〜1964(明治33年〜昭和39年)

昭和を代表する抒情詩人。昭和5年に第1創作詩集『測量船』を発表。昭和4年、天沼のジャンヌ・滋野夫人方に止宿し、近くの井伏鱒二と知り合う。

15 太宰治 天沼三丁目の家(天沼で最初の家)

16 太宰治 碧雲荘(天沼4番目の家)

17 石山太柏 1893〜1961(明治26〜昭和36)

日本画家。大正7年ごろから天沼に居住し、天沼、荻窪、井草一帯に残る武蔵野風景を精力的に描いた。画業のかたわら茶道にも造詣を深め、日本茶道院を主催した。

18 石川淳 1899〜1987(明治32年〜昭和62年)

小説家、文芸評論家、翻訳家。絶対自由の精神が創作上の一貫した方法で、無頼派の作家とも呼ばれた。代表作に『紫苑物語』『至福千年』『狂風記』など。

19 宮田重雄 1900〜1971(明治33年〜昭和46年)

洋画家戦後、ラジオ番組「二十の扉」の回答者として人気を博した。また、画家の戦争責任に関して発言した。

20 片山敏彦 1898〜1961(明治31年〜昭和36年)

詩人、評論家、独仏文学者、画家。『ロマン・ロラン全集』を監修、翻訳し、ゲーテ、ハイネ、リルケ、ヘッセ等を翻訳した。清水町に1925年から住んだ。

21 大山康晴 1923〜1992 (大正12年〜平成4年)

将棋棋士。十五世名人、永世十段、永世王位、永世棋聖、永世王将の五つの永世称号を持つ。文化功労者。昭和30年から清水(当時は天沼1丁目)に住んだ。

22 井伏鱒二 1898〜1993(明治31年~平成5年)

小説家。原爆を扱った「黒い雨」は世間に衝撃を与えた。昭和2年、清水町に居を構え、以後60有余年を過ごし数多くの傑作を生んだ。文化勲章受章。

23 太宰治 鎌瀧方(天沼で5番目の家)

第5回荻窪地域史講座 2024年8月10日

近代荻窪史 レジュメ

主催 すぎなみ文化協会

1 荻窪駅開設

荻窪駅、開業までの経緯

・明治17年案

・明治18年案

・明治19年(?)案

・明治21年現行ルート

中央線1直線の謎

通説

通説の否定

理由 路線の性格が変わった

カーブと橋で荻窪の位置が決まった

荻窪駅の誕生

加藤佐五左右衛門伝

当時の周辺の様子

開設当初の荻窪駅

北口と南口

2 別荘地時代

荻窪駅の発展

斜面林

斜面林+甲武鉄道=

別荘地と住宅地の違い

荻窪の別荘地分布図(推定)

岩井禎三

平野哲五郎

毛利高範

床次竹二郎

飯沼金太郎

入澤達吉

山田直矢

二宮健

甲野棐

平賀精次郎

市川純一

菊野七郎

中島力蔵

別荘地時代の終わり=財産税 別荘地の現在

第6回 荻窪地域史講座 2024年9月14日(土)

荻窪の文化人・政治家・軍人・実業家の旧居跡を辿る(南口)

執行正俊(しぎょう まさとし) 1908〜1989(M41〜H元)

菊野七郎

安井藤治(やすい とうじ) 1885〜1970(M18〜S45)

石井桃子(いしい・ももこ) 1907〜2008(M40年〜H20)

市川純一邸跡

前川千帆(まえかわ せんぱん) 1888〜1960(M21〜S35)

大田黒重五郎(おおたぐろ・じゅうごろう) 1866〜1944(慶応2年〜S19)

太田黒元雄 1893〜1979(M26〜S54)

甲野勇(こうの いさむ)1901〜1967(M34〜S42)

渡邊義介(わたなべ・ぎすけ) 1888〜1956(M21〜S31)

小茂田青樹(おもだ せいじゅ) (1891〜1933 M24〜S8)

宮田輝(みやた てる) 1921〜1990(T10~H2)

入澤達吉(いりさわ たつきち) 1865〜1938(元治元年〜S13)

お不動やま

芝葛盛(しば かずもり) 1880〜1955(M13〜S30)

阿川弘之(あがわ・ひろゆき) 1920〜2015 (T9〜H27)

奥平俊蔵(おくだいら しゅんぞう) 1875〜1953(M8〜S28)

恩地孝四郎(おんち こうしろう) 1891〜1955(M24〜S30)

登張竹風(とばり ちくふう) 1873〜1955(M6〜S30)

秋山幹(あきやま もと)1890〜1972(M23〜S47)

神津港人(こうづ こうじん)1889〜1978(M22〜S53)(荻窪在住1924〜1978)

田中青坪(たなか せいひょう) 1903〜1994(M36〜H6)

床次竹二郎(とこなみ・たけじろう) 1866〜1935(慶応2〜S10)

樺太庁長官、内務、鉄道、逓信の各大臣を歴任した政治家。政友本党総裁。大正の終わり頃、荻窪に別荘を構えた。

飯沼金太郎(いいぬま・きんたろう) 1897〜1964(M30〜S39)

田河水泡(たがわ すいほう)1899〜1989(M32〜H元)

長谷川町子(はせがわまちこ) 1920〜1992(T9〜H4)

近藤富枝(こんどう とみえ) 1922〜2016(T11〜H28)

丹波哲郎(たんば てつろう) 1922〜2006(T11〜H18)

田村泰次郎(たむら たいじろう) 1911〜1983(M44〜S58)

阿部知二(あべ ともじ)1903〜1973(M36〜S48)

片岡鉄兵(かたおか てっぺい) 1894〜1944(M27〜S19)

与謝野鉄幹(よさのてっかん) 1873〜1935(M6〜S10)

与謝野晶子(よさの あきこ) 1878〜1942(M11〜S17)

戸川秋骨(とがわ しゅうこつ) 1870〜1939(M3〜S14)

遠藤実(えんどう みのる) 1932〜2008(S7〜H20)

菅原文太(すがわら ぶんた) 1933〜2014(S8〜H26)

中田羽後(なかだ うご) 1896〜1974(M29〜S49)

岩村通世(いわむら みちよ) 1883~1965(M16〜S40)

須磨弥吉郎(すま やきちろう)1892~1970(M25〜S45)

尾崎喜八(おざき きはち) 1892〜1974(M25〜S49)

前田夕暮(まえだ ゆうぐれ) 1883〜1951(M16〜S26)

橋田邦彦(はしだ くにひこ) 1882~1945明治15年~昭和20年(M15〜S20)

清水幾太郎(しみず いくたろう) 1907~1988 (M40〜S63)

吉井淳二(よしい じゅんじ) 1904〜2004(M37〜H16)

第8回荻窪地域史講座 2024年11月9日(土) 主催:すぎなみ文化協会

善福寺川の水源地と、区画整理の記念碑を訪ねる

1 伊勢橋(伊勢殿橋)

東京都清流復活事業

無名社

竹下橋

2 善福寺池

遅野井湧水の碑

かつてここに湧水があり、善福寺川水源地とされている。

市杵島神社

建久8年(1197)江ノ島弁財天を勧請したと伝えられる。近隣の信仰を集め、旱魃の際は雨乞い祈願が催された。明治時代に祭神が改められた。

内田秀五郎像

1953年内田秀五郎の喜寿(77歳)を祝って喜寿記念会が建立。

遅野井川親水施設

平成30年(2018)開設。整備にあたっては、草地広場や親水テラス等の親水機能を持たせた。ここを流れる水はポンプアップされた地下水である。

トロールの森2024

国際野外アート展(2024年11.3〜11.23 )

3 東京都水道局杉並浄水所

現在も稼働中。3つの井戸(深さ10m、15m、17m)から取水し、塩素処理後一般家庭に給水されている。

「杉並の隠れた名建築 杉並浄水所(昭和7(1932)年頃竣工)

4 美濃山橋

5 井草八幡宮

6 井荻町土地区画整理碑

第9回荻窪地域史講座

大田黒公園とその周辺

2024年12月14日(土) 主催 すぎなみ文化協会

1 オーロラの碑

2 中央図書館

ガンジー像

読書の森公園

水路跡

菊野氏邸跡地

・堀口 不詳(のち、敷地の一部に石井桃子邸)

・平賀精次郎 没1932 元・日本医大病院長(のち、敷地の一部に市川純一邸)

・市川純一 明治八年九月 (1875) 三井物産(株)調査課長

・二宮健 三井信託社員(のち、大田黒邸)

3 執行正敏(しぎょう まさとし)1908〜1989

4 西郊ロッヂング

昭和5年(1930)に下宿屋として開業。当初の外観は陸屋根(ろくやね=平らな屋根)を持つ洋館、内部は全室洋間で鍵付きドア、木の床、ベッド、暖炉、室内電話を備えていた。昭和13年、西側に新館を増築し、屋上に昭和モダンを象徴するドーム屋根をのせた。賄(まかな)い付き高級下宿屋で地方の名士の子息、軍関係技師、満鉄勤務の会社員などの富裕層が利用した。戦時中は軍に接収され、中田村右衛門邸の一角にあった軍需工場(日本無線)の徴用工のための宿泊施設となった。戦後、本館部分は全面的に改装され和風旅館として再出発。平成21年(2009)国の登録有形文化財に指定された。

5 安井藤治 1885〜1970

陸軍中将。2・26事件時の戒厳司令部参謀長。戦争末期、鈴木貫太郎内閣の国務大臣。

6 かつら文庫

7 前川千帆旧居跡

8 大田黒公園

大田黒元雄氏の屋敷跡を杉並区が日本庭園として整備し、昭和56年(1981)に開園した。

大田黒重五郎(1866〜1944)

荻窪の屋敷地

大田黒公園

記念館

1 角川庭園

角川源義(げんよし)が昭和30年から住んだ邸宅を2005年(H17)、遺族が区に寄贈し、2009年(H21)開園した。

角川源義(1917〜1975):出版人、俳人、国文学研究者。国学院大学に進学、折口信夫(おりくちしのぶ)の指導を受ける。昭和20年角川書店を創業し、『角川文庫』(昭和24年)、『昭和文学全集』(昭和27年)などを刊行し、大出版社の基礎を築いた。

2 シャレール荻窪(旧荻窪団地)

戦後の住宅難に対処するため、昭和33年(1958)、日本住宅公団が建設した集合住宅。

3 山田直矢 (1860〜1936)

日本の鉱山学者、実業家。1886年旧東京大学を卒業し、ドイツへ留学。1894年に帝国大学工科教授に就任。1897年三井鉱山に入社。三池炭鉱を担当し、1911年に常務取締役となる。1911年荻窪の入澤邸東隣に1万坪を超える土地を購入。

4 荻外荘(てきがいそう)

入澤達吉の「楓荻荘」時代: 明治41年入澤達吉は荻窪に数千坪の土地を買い求め、小屋を建て別荘として利用した。昭和2年、入澤達吉は義弟の建築家・伊東忠太の設計による壮麗な和風住宅を建て、別邸(本邸は小石川区)としてここに暮らした。

入澤達吉(1865〜1938)

近衞文麿(このえふみまろ1891〜1945)

吉田茂(1878〜1967)

4 橋本政次郎(1896〜1939)

5 お不動山

荻外荘西側の小高い松林は江戸時代に不動堂があったことから「お不動山」と呼ばれた。

芝葛盛(しば かずもり) (1880〜1955)

阿川弘之(あがわ・ひろゆき) ( 1920〜2015 )

小説家、評論家。日米開戦のニュースを荻外荘の向かいにあった芝葛盛の下宿で聞いて「涙がぼろぼろ流れて」きたという。その後徴兵検査を杉並区役所で受け、海軍に入った。

奥平俊蔵(おくだいら しゅんぞう) (1875〜1953)陸軍中将。

恩地孝四郎(おんち こうしろう) (1891〜1955)

登張竹風(とばり ちくふう) (1873〜1955)

神津港人(こうづ こうじん) (1889〜1978)

田中青坪(たなか せいひょう) (1903〜1994)日本画家。

床次竹二郎(とこなみ・たけじろう) (1866〜1935)樺太庁長官、内務、鉄道、逓信の各大臣を歴任した政治家。政友本党総裁。大正の終わり頃、荻窪に別荘を構えた。

飯沼金太郎(いいぬま・きんたろう) (1897〜1964)

田河水泡(たがわ すいほう) (1899〜1989)

長谷川町子(はせがわまちこ) (1920〜1992)

ハチクの森

近藤富枝(こんどう とみえ) (1922〜2016)

NHKアパート

第11回 荻窪地域史講座 2025年2月8日 主催 すぎなみ文化協会 新倉毅

区画整理 2・26

区画整理

1 全体像

2 井萩町土地区画整理事業の流れ

3 上荻窪の脱退、復帰

4 全8工区

5 道路 都市計画道路

一般道路

6 街区

7 善福寺川の改修

8 水路

9 区画整理の痕跡

芦原 荻窪高校の横筋 桃2小校庭 薪屋の堰 屈曲した成田道

10 恩地さんの坂 昭和10年の洋館

11 第1工区の特徴

12 魔のカーブ=荻外荘通りの事故多発地点

13 荻窪公園

14 成功の条件

15 ジェイコブスの4大原則

荻窪の2・26事件

事件の概要

襲撃の様子

斎藤実内相邸を襲撃後、部隊は荻窪の渡辺錠太郎邸に向かった

渡辺和子手記

安井優(ゆたか)少尉の証言(『二・二六事件の青年将校安田優と兄薫の遺稿』)

高橋少尉の証言(『図説2・26事件』)

荻窪に残る2・26事件の記憶

1 安田優の姉が住んでいた

2 銃撃の音が聞こえた

3 ピストルの銃声が聞こえた

4 襲撃隊は道に迷った

5 荻窪に外出禁止令

6 誤襲撃か?

井伏鱒二の述懐

1 石橋亭 「観音道」が千川上水分水を渡る地点に架かる「石ノ橋」旧在地

2 前川文夫(まえかわ ふみお)

(明治41年〜昭和59年)1908〜1984

東京大学教授。高等植物の系統分類学が専門。日本で最初に植えられたメタセコイアの切り株が残る。

3 井伏鱒二旧宅

井伏鱒二 いぶせますじ 明治31年~平成5年(1898〜1993)

小説家。早稲田大学中退後、同人誌に発表した「山椒魚」が処女作と言われている。「ジョン万次郎漂流記」で直木賞。原爆を扱った「黒い雨」は世間に衝撃を与えた。昭和2年、清水町に居を構え、以後60有余年を過ごし数多くの傑作を生んだ。文化勲章受章。天沼・荻窪・阿佐ヶ谷界隈の文学者たちの中心的存在であり、自伝的長編「荻窪風土記」でこれらの文士たちとの交流を生き生きと描いている。

大山康晴 おおやまやすはる 大正12年〜平成4年(1923〜1992)

将棋棋士。十五世名人、永世十段、永世王位、永世棋聖、永世王将の五つの永世称号を持つ。日本将棋連盟会長を務めた。文化功労者。

片山敏彦(かたやま としひこ) 1898〜1961(明治31年〜昭和36年)

詩人、評論家、独仏文学者、画家。東京帝国大学独文科在学中からロマンロランに深く傾倒し、卒業後高校、大学で教鞭をとるかたわら詩作と著述、翻訳、絵画制作の日々を送った。『ロマン・ロラン全集』を監修、翻訳し、ゲーテ、ハイネ、リルケ、ヘッセ等を翻訳した。1949年、『日本・ロマン・ロランの友の会』発足に伴い委員長となった。杉並区清水町に1925年から、疎開の時期を除き、終生住んだ。

4 清水町の町名由来の井戸

「町名の起こりの清水」(井口昭英『井草の昔』より)

5 千川上水分水

千川上水分水(六ヶ村用水・半兵衛堀ともいう)

下井草村分水口(清水口・沓掛用水取水口ともいう)

6 桶屋(北島家) 秋葉神社、常夜燈所在地

四面道:「観音道」と青梅街道の交差点

・4つの村に面する村境地点

・江戸時代の1里塚

・常夜燈の講中 刻名者

・(森田和好の記憶)光明院の縁日、観音道の地口行燈の思い出

7 用水路跡

下荻窪村分水口か?

8 渡辺錠太郎旧宅跡

9 桶屋たんぼ

第13回荻窪地域史講座 2025年4月12日

田端の歴史と善福寺川の桜を愛でるまち歩き

主催 すぎなみ文化協会

1 春日橋

善福寺川と春日道(現・荻外荘通り)との交差地点にかかる橋。区画整理で荻外荘通りが開かれた時架橋された。春日道という名称は一部では使われてはいたが定着せず、荻窪地域区民センター協議会が愛称を募集し荻外荘通りとなった。

2 田端の堰

広大な田端田んぼを潤すための水路(あげぼり)へ水を導く堰。どちらが本流かわからないほど水量が多かった。「荻外荘下のドンドン」とも言われた。子供達の水遊び場。

3 荻外荘の池

荻外荘は元首相の近衞文麿の旧宅。史跡。現在復元工事中。明治40年ごろ入澤達吉が別荘地として土地を入手。昭和3年豪壮な和風邸宅を建て楓荻荘と命名。昭和12年近衛が譲られて荻外荘と名づけた。庭園に湧水池があった。

4 松見橋

区画整理で善福寺川が改修、直線化された時作られた橋。お不動やまの松がよく見えることから付けられた名前だろう。現在杉並区のライブカメラが設置され、川の水位を常時観測、見ることができる。

5 荻窪公園

ここは昔から善福寺川流域に数多くあった湧水地の一つで、「忍ヶ谷戸」(しのびがやと・しのびがいと)と呼ばれていた。台地の中にやや入り込むような谷戸地形を形成し、中央に湧水点があった。周辺には水田が広がっていたが昭和初期の土地区画整理で全て埋め立てられ、急斜面の崖地もなだらかに整地されて宅地化した。しかし湧水箇所は宅地に不向きなため、湧水を利用したプールが作られ区民に利用された。

6 松山

松渓中学校の北側、善福寺川との間にあった小高い松林の丘。

この松山は入澤達吉が楓荻荘からの眺めを楽しむため川沿いから対岸の松林までを買い占めた時の名残と思われる。土地の古老が松林の中に東屋があったことを記憶している。

7 松渓橋

松渓中学校名由来の橋。松渓中学校の創立のころの学校名決定会議の朝、時の校長予定者の某氏が荻窪駅から徒歩でここを通った時思いついたという。(出典失念)

8 シャレール荻窪(旧荻窪団地)

戦後の住宅難に対処するため、昭和33年(1958)日本住宅公団が建設した集合住宅。田端田んぼと呼ばれていた広大な水田を買収し、6,3㌶の敷地に875戸の住宅を建て、一般に供給した。

9 広場の堰

大が谷戸橋付近。ここから東方に天保12年トンネル入口まで用水路が分かれていた。

10 西田端橋 天神橋公園

大正時代の田端村は西に本村、成宗村を挟んで東に飛地の関口があり、ともに田端村と呼んでいた。昭和7年杉並区成立の時「端」は田舎臭いという理由でそれぞれ西田町、東田町となったという。(「杉並風土記」)西田端橋という名称はそれ以前からあった。

天神橋は善福寺川からの用水路を渡る地点に架かる橋。北野天神社は田端神社の古名。用水路が暗渠化され公園に整備された。

11 新堀用水路

水量の豊富な善福寺川の水を、常に水不足に悩まされていた桃園川水系の高円寺村、馬橋村、中野村に供給するため、天保11年(1840)天保12年(1841)に掘削された水路。「武蔵野の歴史に残る大土木工事」(「杉並風土記」森泰樹)と言われた。

・大正8年、今村力三郎が用水組合から1000坪の土地を購入し、池を半分埋めて庭を造成 した。戦後住友銀行がさらに埋めて行員寮を建てた。今村力三郎は足尾鉱毒事件、大逆事 件等を担当した弁護士。専修大学総長。

12 田端神社

もとは1400年ごろ創建の北野天神社。明治39年の合社令で、関口の神明宮2社、日性寺の稲荷社、大ヶ谷戸の山神社、高野ヶ谷戸の子の権現の5社を合祠。明治45年に田端神社と改名、田端村の鎮守に。足の痛みに効験のあると言われた子の権現(旧在地不明)の木槌が奉納されている。乃木希典の表忠碑。荻窪3丁目44番旧在の庚申塔(享保6年(1721)銘)、地蔵像(寛政10年(1798)銘)。近衛家家士奉納の水盤。

13 善福寺川緑地

1964年公園に整備。なかよし広場地下に直径60m、深さ27mの貯留池が埋設されており、氾濫時に一時的に川の水を蓄える。春の桜の名所。

14 共同墓地の地蔵

宝暦9年銘の地蔵大菩薩・釈迦如来。成田東にあった儀右衛門塚(伊予から来た武士とも、上野彰義隊の敗残兵とも言われる行き倒れした高津儀右衛門という武士を弔った塚)より移転してきたもの。同所に儀右衛門塚碑もある。

15 須賀神社

江戸時代は牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)と呼ばれた。別当の宝昌寺が記録を焼失したため詳細不明。神社前の田んぼを天王田んぼ、橋を天王橋と呼ぶ。

第14回荻窪地域史講座 2025年5月10日(土)

八丁:かつての荻窪の中心地をめぐるまち歩き

主催 すぎなみ文化協会

1 八丁

八丁の名は「八町歩のお屋敷地」に由来する。

2 武蔵屋呉服店

八丁商店街の中心に位置した大店(おおだな)。

3 井荻町役場あと

明治22年井荻村成立。当初青梅街道沿いにあった村役場は明治32年ここに移転された。大正15年2階建ての新庁舎完成。昭和7年杉並区の成立とともに役割を終えた。

4 薬王院

観泉寺の境外仏堂で本尊は薬師如来像(秘仏)。明治8年中野の桃園学校第2分校が薬王院内に開校した。

5 荻窪八幡神社

応神天皇をご祭神とする旧上荻窪村の鎮守。

6 杉並会館

昭和42年(1967年)に開館した区立結婚式場。平成17年(2005年)東京工芸大学杉並アニメーションミュージアムを併設。

7 六面地蔵尊

燈篭型の六面地蔵尊(一体六面)。当地の市川家が1830年に建立。病平癒に効験ありという。

8 有馬頼寧(よりやす)所有地

有馬頼寧は旧久留米藩藩主の有馬家の15代当主、伯爵。1912年(T1)関根町に15000坪の土地を購入し有馬農園を開いた。

9 中島飛行機製作所

1925年(T14)中島知久平が中島飛行機製作所東京工場を開設。当初は敷地3,800坪従業員80名で発足、のちに敷地を20,000坪にまで拡大した。飛行機用エンジンを製作し、寿、栄(のちの零戦に搭載される)、誉などの名エンジンを開発・製作した。

10 桃井原っぱ公園

2011年日産自動車荻窪工場跡地にできた区立公園。日常は憩いの場、災害発生時には一時避難場所。緊急ヘリポートとして使える「地域防災拠点」と位置づけている。「ロケット発祥の地」「旧中島飛行機発動機発祥之地」碑がある。

11 荻窪病院

1933年「中島飛行機東京工場医務室」として発足。1936年「中島飛行機付属病院」。1946年慶應大学病院の医師を中心に「荻窪病院」として再出発。

12 青年学校

中島飛行機青年学校は工場敷地の東側にあり、戦時中は工場防衛のための高射砲陣地が作られた。戦後廃止されたが、トーチカが長い間残されていた。

13 中央大学杉並高等学校

昭和38年設立。起源は明治42年の旧制目白中学校に遡る。昭和10年杉並区の現在地に移転して杉並中学校と改称。戦後運営法人が学校法人中央大学と合併して中央大学付属杉並高等学校となった。

14 たくわん屋

明治終わり頃からたくわん生産を始め、大正時代には各農家からたくわんを買い集めて出荷する産地問屋となった。

15 観泉寺

1645年井草村が今川氏の領地となると、領主今川範英が現在地に移し観泉寺と改称し、今川家の菩提寺とした。

16 観泉寺幼稚園

園庭に旧道が残っている。

第15回荻窪地域史講座 2025年6月14日(土)

天沼に住んだ文化人と史跡を巡るまち歩き

主催 すぎなみ文化協会

1 鎌瀧

太宰治が天沼で5番目に暮らした下宿屋。

太宰治の天沼時代

・第1期天沼時代は太宰にとってとてもいい時代でした。創作集『晩年』に収められている佳作が次から次へと書き継がれていき、作家として充実した時代でした。昭和9年の秋までに『晩年』の小説が書き終えられました。天沼は『晩年』と切っても切り離すことの出来ない土地です。

・(第2期天沼時代)太宰が碧雲荘にいた昭和11年11月から昭和12年6月までの約7ヶ月間は、入院とその間の事件を知って、生涯で最もつらい過酷な実生活を送っていた時期でありました。この後近くの鎌瀧という下宿の4畳半に移り一人暮らしを始めます。鎌瀧時代は本当にデカダンスで退廃的、小説でもスランプに陥り、1年半の空白の時期を過ごします。いわゆる前期の作風から中期の明るい作風へ転換する大きな空白時代、それがこの鎌瀧時代となります。(安藤宏)

2 天沼教会・東京衛生病院

大正4年(1915年)セブンスデー・アドベンチスト教団(末世の福音社)が土地1町歩(1ha)を購入し杉並区最初の煉瓦造り2階建洋館を建設。区内で初めて電灯線を引き多数の外国人牧師が居住した。大正8年天沼女学院創立。昭和4年「医療伝道は福音の右腕」の教えのもと東京衛生病院を創設し、医療奉仕に尽力。戦中は一時閉鎖されていたが、戦後再開した。親切で清潔な病院と定評がある。(右:大正12年内務省地図・次ページ火災保険地図昭和12年)

3 石山太柏

日本画家。大正3年文展に入選し、大正8年の「天沼の弁天池」を有島武郎に激賞された。天沼に大正7年から住み、天沼、荻窪、井草に残る武蔵野風景を精力的に描いた。また、茶道にも造詣を深め、日本茶道院を主宰した。

4 碧雲荘

太宰治が武蔵野病院から退院し、初代と約7ヶ月間暮らした借家。療養中の初代の過ちを知って激しく苦悶し、心中を企てるも果たせず、初代と別れることになった(『東京八景』)。建物は杉並区施設ウェルファーム建設に伴い解体され、大分県湯布院に移築復元された。

5 天沼弁天池公園

桃園川水源池。天沼の地名の起こりとなった池。中之島に弁天様(市杵島姫命)が祀られていたが、現在は天沼八幡神社に合祀されている。昭和50年社殿改築費を得るため西武鉄道会社へ売却され、池畔亭(料亭)が開業した。2007年土地を区が取得し天沼弁天池公園と杉並郷土博物館分館が開園した。敷地南西角に天沼八幡境外社がある。

6 一井正典(いちのいまさつね)別邸あと

日本に近代歯科技術をもたらした医師。明治・大正・昭和3代の天皇の侍医を務めた。天沼の別荘は「畑仕事と狩猟のためのお家」だった。

7 天沼八幡神社

旧天沼村字(あざ)中谷戸の鎮守。創建は天正年間(1573〜1593)と言われている。社殿は昭和52年に再建、神楽殿を平成16年に再建。祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)と市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。黒松、シイ、アカガシの古木が長い歴史を象徴している。国体明徴碑(頭山満書)は昭和16年の建立、建立者は鈴木吟亮(詩吟吟亮流創始者)。

8 前田寛治・津田青楓アトリエあと

前田寛治 1896〜1930(明治29年〜昭和5年)

洋画家。パリに留学後佐伯祐三、里見勝蔵らと「1930年協会」を結成し、近代日本洋画界の若きリーダーとして活躍した。昭和3年、天沼に「前田写実研究所」を設立した。またアトリエを建てた大工から着想を得て、大作《棟梁の家族》を制作した。天沼に住んでわずか1年で病を得、東京帝大付属病院に入院し翌年亡くなった。寛治没後、土地建物を津田青楓が入手して洋画塾を開催した。

津田青楓 1880〜1978(明治13年〜昭和53年)

洋画家・日本画家。大正3年、二科会の結成に参加。夏目漱石と親交があり、漱石の本の装幀を数多く手がけた。昭和5年、京都から上京し、天沼にあった前田寛治没後のアトリエに津田青楓画塾を開いた。戦後は高井戸に住んだ。書をたしなみ、良寛研究家としても有名。

9 草川信 1893〜1948(明治26年〜昭和23年)

作曲家。東京音楽学校卒業、成蹊学園、東京府立第三高等女学校、杉並高等家政女学校(現・荻窪高等学校)などで教鞭をとるかたわら、童話・童謡の雑誌『赤い鳥』に次々と作品を発表した。代表曲は「夕焼け小焼け」「ゆりかごの歌」などがある。天沼に昭和6年から住んだ。

10 藤原審爾 1921〜1984(大正10年~昭和59年)

小説家。初め純文学作家として「秋津温泉」(昭和22年)などを発表し、高い評価を得た。やがて大衆文学の分野に進み、「罪な女」などで直木賞を受賞した。昭和37年から天沼に住んだ。

11 橋本明治 1904〜1991(明治37年〜平成3年)

日本画家。東京美術学校で松岡映丘に師事。昭和12年、新文展で特選を受け戦後は日展で活躍した。肉太の線描による独特の「橋本様式」を確立し、昭和49年、文化勲章。天沼に昭和29年より住んだ。

12 天沼熊野神社

旧天沼村の鎮守。祭神は伊邪那美の命。熊野神社を名乗るのは明治時代以降。新田義貞手植えと伝わる杉(心願成就の杉、出世杉と呼ばれる。昭21年枯死)の切り株が残る。

13 鳴海要吉 1883〜1959(明治16年~昭和34年)

歌人。島崎藤村の詩文に触れて文学者を志す。口語歌運動の先駆者の一人として知られ、口語歌誌『新緑』を主宰した。昭和24年天沼に移り住み自宅を「和日庵」と名付け、晩年の10年間を過ごした。また、同郷(青森県)の棟方志功の荻窪の自宅庭に歌碑が建つ。

14 上林暁 1902〜1980(明治35年~昭和55年)

戦後を代表する私小説作家。天沼に昭和11年から暮らし、妻の看病生活と愛情を描いた「病妻もの」で知られる。代表作は「聖ヨハネ病院にて」。昭和37年近くの銭湯(第一庚申湯)で脳溢血を再発し、この時の体験を口述筆記した「白い屋形船」で読売文学賞を受けた。18年間の寝たきりの生活を続けながら、妹の睦子さんの献身のもと、珠玉の短編を病床から生み続け、77歳で亡くなった。

15 区画整理記念碑

「天沼地区は、千川用水が貫流し、水路が屈折して氾濫の多い地区であるので、水田と低湿地の区画整理を行う計画を立て、昭和6年8月13日に着工し、同13年5月1日に、35000坪の区画整理が完成した。これを記念し、碑を建てて後世に伝える」(森泰樹要約)

他に3体の石仏と2基の供養塔を安置。

16 本天沼稲荷神社

旧天沼村本村の鎮守。保食神(うけもちのかみ)を祀る。本殿は明治初年、麹町日枝神社の建て直しの際、取り壊された御内殿を再建したもの。玉垣建設記念碑(昭和14年)。

稲荷神社の東隣に、太宰治が天沼で最初に暮らした借家があった。荻窪駅から遠いということで3ヶ月で転居した。

17 蓮華寺

真言宗室生寺派の寺院。創建は室町時代と言われるが、江戸時代末期から明治時代にかけて無住の時代が続き、荒廃した。昭和になり徳川慶寿から、大宝塔、鎌倉時代の宝篋印塔、キリシタン燈籠など数多くの寄進を受け、寺の面目が一新した。堂内中央に不動明王立像、その傍らに御本尊の如意輪観音像が安置されている。

表「東京府豊多摩郡杉並村桃野尋常高等小学校 天沼分教場跡」裏「表記分教場は、大正6年6月1日より同13年3月末まで、本堂西側の一室に開設され、天沼教育の揺籃となった」(杉5小の前身)春には参道の桜並木が大変美しい。

第16回荻窪地域史講座 2025年7月12日(土)

荻窪と戦争

主催 すぎなみ文化協会

1 強制疎開と企業整理

強制疎開:空襲により火災が発生した際に重要施設への延焼を防ぐ目的で、防火地帯(防空緑地・防空空地)を設ける為に、計画した防火帯にかかる建築物を撤去することである。(Wiki)

企業整理:企業整理とは人手を軍事産業や兵隊に持っていくために米屋・酒屋などの個人商店を統合すること(都筑修治)

都筑修治さんの話

2 軍需工場:日本無線

電話局の東側の大きな建物→荻窪文化劇場

平間さんの話

横倉さんの話

3 学童疎開

桃1小

桃2小

西田小

時期 昭和19年8月〜昭和20年10月

4 戦時教育所

加茂百子さんの話

5 軍人の町 荻窪

6 戦跡 戦争遺物

7 荻窪の戦災

❶天沼陸橋爆撃

❷ 電話局南側 一家全滅

❸ 桃2小の側 豚小屋が飛んだ

❹ 環8歩道の防空壕を直撃

電車を機銃掃射 光明院ににげる

❺ 市川邸、危うく難を逃れる

❻ 大田黒公園も危なかった

❼ ハチクの森に大穴

❽ 交番の真前に落ちた

❾ 横一列にやられた

図表の死者数は合計10名

5月25日の山手大空襲で杉並区東部は甚大な被害を受けた。荻窪はそれに比べると軽微ではあったが、被害がなかったわけではない。

荻窪に住んだ軍人

第17回荻窪地域史講座 2025年8月9日(土)

荻窪駅とその周辺の変遷

主催 すぎなみ文化協会

1 開設時の荻窪駅 中式(島式)ホームか対向式ホームか

『荻窪の今昔と商店街の変遷』(1976年11月3日矢嶋又次)

荻窪駅の開設は明治二十二年頃甲武線として新宿より八王子間の開通に際して土地の先覚者、有志等の誘致に依って現在の位置に敷地等提供して開設されたのである。(中略)当時は南口のみであり、平屋建で間口三間余り、奥行二間半位で待合室は四坪位であった。乘降客もお互に顔見知りの村人であり、駅員も僅かであった。(中略)ホームは中ホームであり、別に北側に貨物のホームがあった。貨物列車は大きな蒸気機関車で、貨車の人替が毎日行はれていた。当時は青梅街道の踏切が駅の近くであった為人替作業に不便なので、後に東方百メートル位に移動した。北側方面の乗客は大変に不便になったのである。(中略)駅の北側には細い貨物の出入口があり、荷車や、荷馬車の出入があった。到着荷物も、農業の必需品が多く、米糠、大豆粕、植木、薪炭、石材等で、出荷は沢庵大根が多く見られた。(中略)

大正八年に中野より吉祥寺迄電車が開通した。屋根にポールが二本出た小さな電車であった。線路も復線になり、駅舎も元の駅より僅か西よりに改築したがまだ平屋建であった。

『明治四十五年頃荻窪駅周辺図』(1976年7月『荻窪百点』No.70宇田川太一)

|

関連資料 |

1大正12年測図 内務省都市計画東京委員会 荷さばき所が確認できる

地図上の計測では3,672平方メートル

2 宇田川次郎吉家 土地売却記録

大正2年3月 大正15年10月 昭和6年3月 昭和15年10月

3 大正7年荻窪駅風景

改築された駅舎と跨線橋

2 新旧荻窪駅舎 写真2枚

地下鉄乗客の通勤経路

3 西口跨線橋の変遷

4 大踏切

5 荻窪駅の戦後の変遷

空中写真に見る構内の変化

高架複々線化工事

貨物ホームと荷さばき所

6 駅周辺のパノラマ写真 1972年

7 荻窪駅周辺再開発事業

7−1 タウンセブン

7−2 北口駅前広場整備事業

7−3 131号線整備事業

8 懐かしい昔の風景

通勤ラッシュ ミツバチ騒動 バス待ちの行列 ニセ爆弾事件 放置自転車問題

夕焼けの天沼陸橋 寿湯 環8大踏切 荻窪地下道 変電所 女みこし

第18回荻窪地域史講座 2025年9月13日(土)

荻窪駅地域史の疑問

主催 すぎなみ文化協会

1 荻窪の地名

「故稱荻寺亦以所貽荻窪名也矣」(光明院「本堂移転之碑」)

「したがって(この寺を)荻寺と称し、また(この辺りに)荻窪の名が残ったのはこの故事によるものである。」

「明治二十二年五月 當山兼住職寶仙寺第四十七世 阿闍梨官尊」→光明院は無住寺

「和銅元年」西暦708年→疑わしい まだ荻窪に集落はなかった 寺の縁起の慣用的用法

「窪地」という地形はどこを指すか。→桶屋田んぼ?

『杉並風土記』の見解→善福寺川沿いの窪地(スポットではなく広域の低地)

2 白山神社の奉納箸は萩か荻か

杉並区教育委員会の見解→萩

『杉並風土記』の見解→荻

白山神社の古記録

「夜、信ずる神の告げあり。汝、吾が前の萩箸を以って食事□□□□速やかに癒ゆべしと。之において白山社の神前に供えありし萩箸を以ってしたるに忽ち全癒せしかばお礼として萩箸百前を奉りぬ。」

3 自然地形としての忍ヶ谷戸はどこか

「園地は武蔵野の緩やかな起伏の低部を流れる善福寺川の流域に位してゐる。園地は古来よりの湧水地で忍ヶ谷戸と呼ばれて居た。園地に嘗て作られてゐた徒渉地は・・・」

(「荻窪公園概況」(郷土博物館展示資料))

考察(自然地形としての忍ヶ谷戸はどこか)

(1) 荻窪公園説→忍ヶ谷戸の字内にある 公的文書に記載

(疑問)湧水はあるが谷戸地形として不十分(奥行き不足)

(疑問)この地形のどこに忍びが住んだのか。

(2) 宮前2丁目説

古老の伝承であり伊賀者の入植という史実に近い

流水はないが谷戸地形である(大宮下水溝)

(疑問)忍ヶ谷戸の字外である

(3) 「忍」を「忍者」ではなく「隠された」という意味で解釈すべきか

4 「西の鎌倉、東の荻窪」は本当?

荻窪に別荘地時代は存在した→

寺田史朗さん(元郷土博物館館長)の述懐「1980年ごろ、テレビ番組の取材を受けた際、荻窪にも鎌倉と同じように別荘地がたくさん広がっていた時代があった、という説明をした記憶がある。」

このフレーズは、テレビ番組で放送されて一部に広がり、のちに不動産会社が物件のPRで多用して広まった。

5 善福寺川はなぜ蛇行しているか

善福寺川の形成

1 扇状地末端に位置し、氾濫原で川は蛇行

2 火山灰の堆積

1+2=特徴的地形 谷状に蛇行

川の形状の違い

蛇型:支流がない 雨水は染み込み、流域に湧水として湧く 武蔵野台地中央部

樹木型:支流が多い 雨水は台地を浸食 武蔵野台地東端

善福寺川の特徴→流域の池、湧水が非常に多い

武蔵野台地に点在する凹地

地下水層の位置は変わらないが降灰により湧水点が下流に移動した。

現在の湧水点の上流部にある凹地はかつての湧水点であった可能性。

大宮下水溝の源頭部はかつての湧水地から凹地への遷移途上にある。

善福寺川のかつての源頭部の凹地。

これまでのチラシです。

※お問合せ、受講申込みは村田(080-5644-2592 kurumimura@icloud.com)まで